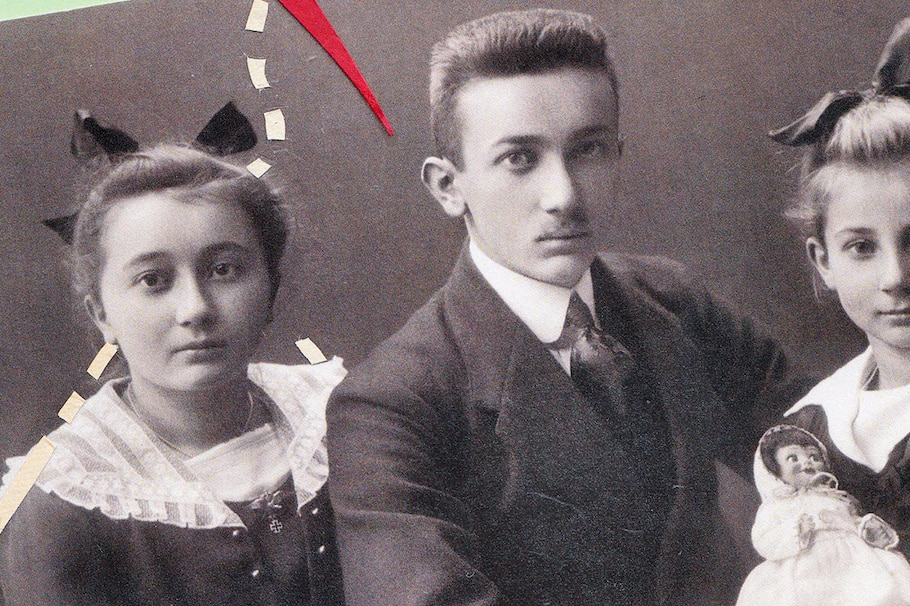

Ahnenforschung: So lebt die Familie in uns weiter

I-C-H – drei Buchstaben genügen, um die Geschichte zu erzählen, die meine Vorfahren irgendwann zu schreiben begonnen haben. Eine Abenteuergeschichte in der Ahnenforschung.

Bild: Aelfleda Clackson

Kapitel, mit unsichtbarer Tinte verfasst, oft nur zwischen den Zeilen zu lesen. Der Inhalt prägt und bewegt mich. Ich kann ihn nicht umschreiben, nicht löschen. Aber ich kann die Lupe draufhalten, den Rotstift ansetzen, da und dort ein wenig Tipp-Ex auftragen – und mit ganzem Herzen versuchen, mich davon inspirieren zu lassen. Dann schreibe ich selber weiter.

Wie leben meine Ahnen in mir weiter?

Ich habe Mamas Haut, Papas Denkerstirn und Tante Traudes Locken. Der Blick in den Spiegel verrät ziemlich viel über mich – und trotzdem bin ich mir selbst oft ein Rätsel. Ich will es lösen.

Das Vermächtnis meiner Vorfahren scheint üppig zu sein und irgendwie flutschig. So richtig zu fassen habe ich es noch nie gekriegt. Greife ich danach, entfleucht es mir. Will ich es festhalten, rinnt mir immer etwas durch die Finger. Egal. Ich lasse nicht locker und suche die Quelle(n) meiner selbst. Zum Glück strotzt die unendliche Geschichte, die mir die Sippe hinterlassen hat, nur so vor Hinweisen. Erste Station der Schnitzeljagd: ein Erbsenbeet im Klostergarten.

Ebenda hat der in Naturwissenschaften äußerst bewanderte Augustinermönch Gregor Mendel die Hülsenfrucht Mitte des 19. Jahrhunderts voller Hingabe gekreuzt und gezüchtet und ist dabei grundlegenden Mechanismen der Vererbung auf die Schliche gekommen. Wirklich verstanden und vertieft wurden die Erkenntnisse erst später mit der Entdeckung der Chromosomen – heute wissen wir aber, dass bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle Merkmale unterschiedlichster Art in die nächste Generation transportiert werden. Ein Wissen, das vor allem für die Medizin (Vorsorge, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten) von großer Bedeutung ist.

Unter der Schirmherrschaft der Vererbungslehre, der Genetik, zeigt sich der Ahnenkomplex also von seiner Schokoladenseite – so wie wir beim Blick in den Spiegel, der unsere Wurzeln ein ganzes Stück freilegt.

Aber: Aussehen ist bekanntlich nicht alles, und so offenbart der bei unserer Zeugung frei Haus mitgelieferte Bauplan des Lebens auch noch anderes: Von Großonkel Hannes gibt’s eine ordentliche Portion musikalisches Talent, Tante Hanne vermacht mir ihren nervösen Magen – und Uroma Ilse? Die lässt ihr feuriges Naturell in mir wieder aufflammen.

Musiktherapie mit Gesang: Lasset uns singen

Irgendwie, irgendwo, irgendwann – tun wir es alle. Unter der Dusche, im Auto, beim Wandern. Und dabei passiert etwas Magisches. In unserem Kopf, mit unserem Körper, für unsere Gesundheit. Eine Hymne aufs Singen, die vielleicht beste Medizin für zwischendurch. Weiterlesen...

So weit, so klar. Und trotzdem ist die Chose noch viel, viel raffinierter. Warum? Weil wir mehr sind als die Summe unserer Gene. Wir sind, bis zu einem gewissen Grad, auch das Produkt unserer Sozialisation: „Mit ihrer Lebenspraxis und ihrem Lebensstil vermitteln Eltern ihren Kindern detailreiche Modellvorstellungen über sich selbst, die Umwelt und das Zusammenleben in den einzelnen Lebensbereichen“, schreibt Psychotherapeut Prof. Dr. Peter Kaiser in seinem Artikel „Partnerschaft und Herkunftsfamilie“.

Diese Modellvorstellungen wirken wie „Regieanweisungen“, die allmählich „automatisiert und als Schemata abgespeichert“ werden. Als solche bilden sie die „Grundlage für die eigene Lebensgestaltung und zur Beurteilung von Personen und Situationen“.

Gut. Familienmuster, die uns unmissverständlich auf den Leib geschrieben werden, prägen uns auf physischer, kognitiver, emotionaler, psychischer und sozialer Ebene. Das leuchtet ein und kann vermutlich jeder von uns auf die eine oder andere Weise bestätigen. Wie ist es aber möglich, dass da noch so viel mehr in uns steckt und schlummert? Woraus besteht der Stoff unserer Träume, was schürt unser Verlangen, wieso können wir nicht raus aus unserer Haut (obwohl wir es so oft so gerne würden)? Keine Ahnung. Wir spüren zwar, dass diese fremden Lebensspuren da sind, wissen aber nicht, woher sie kommen und ob wir sie tatsächlich näher betrachten sollten.

„Unbedingt“, meint Dr. Peter Teuschel, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie – und widmet der mitunter so rätselhaften Mitgift gleich ein ganzes Buch: In „Der Ahnen-Faktor“ begreift er das emotionale Familienerbe als Auftrag und Chance zugleich und ist sich bei aller Hinwendung bewusst, dabei auf dem schmalen Grat zwischen Wissenschaft und persönlichen Empfindungen, Rätselhaftem und Fundiertem zu wandeln. „Wir müssen uns darauf einlassen, dass sich im seelischen Raum nicht nur die Spuren unserer eigenen Biografie und der Einfluss unmittelbarer Bezugspersonen [...] befinden, sondern die Konflikte, Ängste, Nöte, Ambivalenzen, aber auch der Triumph, die Hoffnung und das Glück von Menschen, die wir nie gekannt haben.“

Klingt spannend, aber auch beängstigend. Fast so, als wären wir die personifizierte „Katze im Sack“. Sie rauszulassen haben im Laufe der Zeit schon viele versucht, vom Evolutionstheoretiker (allen voran Jean-Baptiste de Lamarck und Charles Darwin) bis zum Psychoanalytiker (schon Sigmund Freud und Carl Gustav Jung prägten Schlüsselbegriffe wie „Gefühlserbschaft“ bzw. „kollektives Unterbewusstes“).

Schützenhilfe beim Versuch, transgenerationale Vorgänge begreifbarer zu machen, kommt seit einigen Jahren von einem jungen Forschungszweig der Biologie: der Epigenetik. Sie schlägt eine Brücke zwischen der DNA und der Umwelt und verleiht dem Wunderwerk Vererbung so eine neue Dimension. Ihre Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass sich auch äußere Einflüsse wie Erfahrungen, Erlebnisse und Emotionen im Verlauf unseres Lebens in unser Erbgut schreiben und dieses so nachhaltig verändern, dass die Aktivitätsmuster auch an die Nachkommen weitergegeben werden.

Das würde bedeuten: Wir erben nicht nur die Hardware (die Gene), sondern auch die Software (sogenannte epigenetische Markierungen, die die Gene programmieren). Ist sie das nun, die Erklärung für meine panische Angst vor Wasser (obwohl meine Brüder so gerne schwimmen), die ewigen Selbstzweifel (obwohl ich mich eigentlich ganz okay finde) und die fast unheimliche Wärme, die mich beim Gedanken an meine (mir unbekannte) Ururoma durchströmt?

Ahnenforschungs-Ass Teuschel räumt der Epigenetik jedenfalls „revolutionäres Potenzial“ ein, das bisherige Konzepte generationenübergreifender Weitergabe gleichermaßen untermauert wie befeuert. Er ist überzeugt: „Die Ahnen sind mitten unter uns, in unserer Psyche, in unserer Seele und in den geheimnisvollen Automatismen, die in unseren Zellen unsere Gene an- und abschalten und sie zum ‚Schweigen‘ und zum ‚Sprechen‘ bringen.

Der Ahnen-Faktor ist kein esoterischer Hokuspokus und kein spekulatives Thema für den Elfenbeinturm. Er ist eine Realität in unserem Leben.“ Wer sich also dazu entschließt, sich selbst auf den Fersen zu bleiben, braucht nicht nur Ausdauer – sondern auch den Mut, die Fußabdrücke derer genauer zu beäugen, die sie vor uns hinterlassen haben.

Wir können mit unseren Vorfahren nicht nicht verbunden sein. Die Ureinwohner Neuseelands, die Maori, wissen das schon lange. Für sie sind die reichen Schätze der Erinnerung, gehütet über viele Generationen, der Grundpfeiler des eigenen Gemüts, das Fundament der Freude und des Friedens. Erst wenn die Verbindung zu den Vorfahren (wieder)hergestellt ist, kann Balance überhaupt gelingen. Gerät ihre Seele ins Taumeln, steht zu Beginn jedes Lösungsansatzes nur eine einzige Frage: Wie gut kennst du deine Ahnen wirklich?

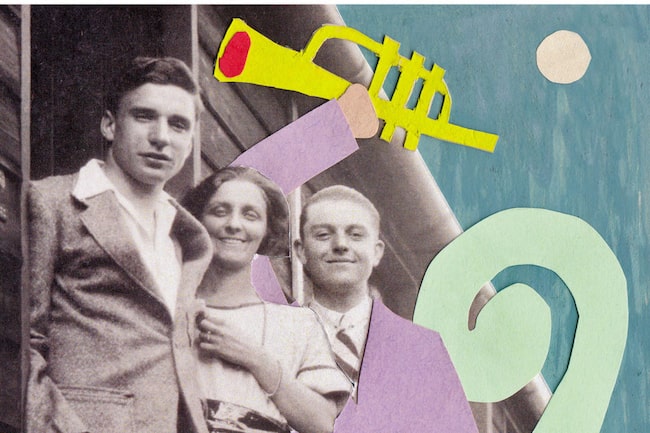

Stammbaum des emotionalen Erbes

Bild: AelfledaClackson

Das Drehbuch meines Lebens ist ganz schön komplex. Der Handlung kann ich ganz gut folgen – aber was bedeuten all die Randnotizen? Mal schauen ...

Tradition

Tradition ist der Erfahrungsschatz, der innerhalb der Familie in Form von Handlungsmustern oder Überzeugungen weitergereicht wird.

Es handelt sich also um eine Art von „eingenisteten“ Erwartungen, derer man sich durchaus bewusst ist. Sie können so tief verinnerlicht sein, dass sie zu Regeln oder gar Gesetzen werden („In unserer Familie waren alle Lehrer!“) und den Nachkommen eine etwaige Abweichung vom bisher eingeschlagenen Weg unmöglich erscheinen lassen.

Geheimnis

„Das Problem mit den Geheimnissen in der Familie besteht darin, dass diese eben geheim sind“, bringt es Psychotherapeut und Experte der Ahnenforschung Teuschel auf den Punkt – und so arbeitet sich die Seele am ungewissen Gefühl ab, dass da „etwas“ ist – aber eben nichts Greifbares ...

Bereits Kinder spüren, dass gewisse Themen besser nicht angerührt werden. Das hat einen Pferdefuß: Was im Verborgenen bleibt, kann nicht aufgelöst werden. Auch bei Geheimnissen, die bereits gelüftet wurden, heißt es oft: „Das muss in der Familie bleiben.“ Die Vertuschung nach außen hin ist dabei mit enormem Aufwand verbunden.

Legende

Die Ururoma, die für die Familie ihr Leben gegeben hat, oder der Großonkel, der den Hof Ziegel für Ziegel selbst wiederaufgebaut hat. Überlieferte Geschichten von Vorfahren sind oft sehr positiv besetzt. Legendenbildung ist ein schöner Aspekt des Ahnen-Faktors, weil sie ein hohes Identifikations potenzial bietet und das Gefühl von Stolz ermöglicht.

Trauma

Vielfach lassen sich Symptome wie Albträume, Panikattacken oder Depressionen nicht durch eigenes Erleben erklären, sondern durch die Reinszenierung der Erfahrungen der Vorfahren. Da diese in der Regel aber darüber schweigen, kommen für den Transport nur nonverbale Mechanismen infrage. Das macht es oft schwierig, ihnen auf die Spur zu kommen.

Schmerz

Auch unerklärlicher seelischer oder körperlicher Schmerz, für den es keine organischen Ursachen gibt, ist ein häufig anzutreffendes Phänomen, das wiederum oft als „Stellvertreter“ für ein übernommenes Trauma fungiert. Aber: Der Schmerz meiner Uroma ist nicht meiner. Ich kann lernen, ihn loszulassen.

Tabu

Das gibt’s bei uns nicht – und alle halten sich daran. Nicht diskutierbare Regeln in Bezug auf Verhaltensweisen oder Einstellungen werden innerhalb der Sippe (oft unbewusst) stillschweigend akzeptiert. Sich aus dieser mitunter extrem ausgeprägten Loyalität zu lösen zählt zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben beim Erwachsenwerden.

Bindung

Die Balance von Nähe und Distanz zählt zu den heißesten Eisen zwischen menschlicher Beziehungen und wird maßgeblich von unseren familiären Erfahrungen beeinflusst. So leben Kinder, die von ihren Eltern auf Distanz gehalten wurden, später vielfach selbst distanziertere Beziehungen – oder das Pendel schwingt ins genaue Gegenteil um, und sie versuchen die fehlende Nähe durch ihre Partnerschaft auszugleichen.

10 Wege, deine Beziehung zu stärken

Ein Satz, den Beziehungscoaches wohl am meisten hören, ist: „Wenn sich mein Partner endlich ändert, ist alles wieder gut!“. Was wirklichen Erfolg bringt. Weiterlesen...

Als Vorbilder dienen uns auch die Paarbeziehungen von Eltern, Großeltern und anderen Verwandten. Forschungsergebnisse zeigen eine Neigung zur Wiederholung der tradierten Modelle. „Die oft über Generationen weitergegebene Art und Weise, wie Nähe und Distanz in familiären Beziehungen gelebt werden, wird einem unbewusst zur ,zweiten Natur‘“, sagt Peter Teuschel.

Was ich gelernt habe, als ich Oma (noch einmal) begegnet bin

Bild: Aelfleda Clackson

Das hier ist Gabis Geschichte: von Stockerau nach Erdevik, vorbei an all den mutigen Menschen der Familienchronik, über die Brücke Richtung Heimat.

„Ich bin 1971 in Oberösterreich geboren und dort aufgewachsen, mit meinen Eltern und meiner Oma Leni. Eine Familie, ein Zuhause – und trotzdem war da in mir immer dieses Gefühl, nirgends dazuzugehören, entwurzelt und irgendwie anders zu sein. Das hat mich sehr belastet.

Meine Oma war Donauschwäbin, eine herzliche und geradlinige Frau. Eigenschaften, die sie sich bewahrt hat, obwohl es ihr das Leben nicht leichtgemacht hat. 1944 mussten meine Großeltern aus Erdevik im heutigen Serbien fliehen, meine Oma hat die Familie mit dem Pferdewagen nach Vöcklabruck geführt und dort mit drei Kindern die Stellung gehalten, solange Opa im Krieg war. Ihre Flucht war nie ein Tabuthema, und so hat mir Oma stundenlang von dem Ort erzählt, an den sie nie wieder zurückgekehrt ist.

Später, nach der Geburt meiner Tochter, ist das Gefühl der Heimatlosigkeit noch intensiver geworden. Ich wollte wissen, was das ist, und habe mich auf Spurensuche gemacht. Dabei bin ich auf zahlreiche Vorfahren gestoßen, die auf sich allein gestellt oder mit ihre Familie quer durch Europa gewandert sind und immer wieder neue Wurzeln schlagen mussten.

Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wurden in meiner Namenslinie nie mehr als drei Generationen an einem Ort geboren, die Stationen waren Luxemburg, das Saarland, die Batschka und Syrmien. Das gleiche Bild ergab sich dann auch bei den Vorfahren meiner Mutter. Das Leben, ein ewiges Wandern. Der Begriff „daheim“ war für meine Ahnen abstrakt, für mich ist er aber mit jedem neuen Zweig auf dem Stammbaum konkreter geworden. Und das trotz meiner eigenen „Wanderungen“ im Laufe der Jahre, zuerst nach Wien, dann nach Stockerau.

Heute fühle mich zugehörig und zu Hause. In Stockerau, in Österreich, in ganz Europa. Das Wissen, was war, hat mir geholfen, eine Brücke zwischen den beiden Kulturen zu bauen, mit denen ich aufgewachsen bin – und meine Oma ist das Fundament. Ich bin stolz auf meine Herkunft und weiß: Daheim bin ich da, wo die Menschen sind, die ich liebe.“

Mag. Gabi Rudinger ist Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft

für Familien- und regionalgeschichtliche Forschung (oefr.at)

Wissenschaft oder Hokuspokus?

Das kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Das Wort „Ahnenkult“ hat bei uns oft einen unwissenschaftlichen Beigeschmack. Einerseits assoziieren wir damit die Ahnenverehrung von Naturvölkern, andererseits „Tischerlrücken“ und Esoterik.

Im Zeitalter der Aufklärung blicken wir mit gesunder Skepsis auf Methoden wie Tarot, Astrologie oder Schamanismus, denn die Gefahr ist groß, dass die tiefe Sehnsucht nach Antworten den Blick verklärt.

Unbestritten ist aber: Vererbte (sogenannte transgenerationale) Themen haben starken Einfluss auf unser Denken und Handeln. Das belegen Untersuchungen aus den Bereichen der Biologie, Medizin und Psychologie – also Fachrichtungen, die auch streng reglementierte Berufszugänge und Ausbildungen haben. Ihre Berufsverbände bieten Orientierung auf dem schmalen Grat zwischen Scharlatanerie und echter Hilfestellung.

Was können meine Ahnen für mich tun?

Bild: AelfledaClackson

Wem es gelingt, den Weg von der Vergangenheit in die Gegenwart zu erhellen, der bringt immer auch Licht ins eigene Leben

Meine Ahnen ...

... eröffnen mir eine neue Perspektive auf mich selbst.

... lassen mich Zusammenhänge erkennen und verstehen.

... verraten mir, wo mein Potenzial liegen könnte.

... erinnern mich daran, dass ihr Schmerz nicht meiner ist.

... zeigen mir Prägungen auf, die mich bremsen.

... bestärken mich darin, mich von diesen Prägungen loszusagen.

... erlauben mir, selbst zu bestimmen, wer ich sein will.

... schenken mir ein Stück Heimat.

... sind mein Anker.

... machen mich stolz.

... geben mir Rückenwind.

... spenden mir Trost.

... klären meinen Blick auf das, was war und noch kommt.

... helfen mir, zu verzeihen – ihnen, mir und anderen.

... sprechen mir Mut zu.

Wie komme ich meinen Ahnen auf die Spur?

Eine Werkzeugkiste für angehende Familiendetektive.

Und wer war eigentlich meine Ururgroßmutter? Antworten darauf liefert etwa die klassische Ahnenforschung, die nach vieljährigem Schattendasein (nach dem Zweiten Weltkrieg wähnte man in ihr die Fortführung nationalistischer Sippenforschung, später war ihr Image schlicht verstaubt) neue Blüten treibt. Die Digitalisierung ermöglicht Fragenden längst, sich komfortabel von zu Hause aus durch historische Daten zu ackern und ihr gesammeltes Wissen auf verschiedenste Art zu dokumentieren, strukturieren und archivieren.

Eine wertvolle Quelle für Nachforschungen sind Matrikenbücher, die über Taufen, Trauungen und Begräbnisse bis zum Jahr 1938 Auskunft geben. Später übernahmen Standesämter diese Funktion.

Hat das Familienpuzzle zu viele Teile oder lassen sich einige davon partout nicht finden, kann man auch einen Genealogen um Hilfe bitten. Er erstellt Ahnentafeln (bilden im Gegensatz zum Stammbaum nur direkte Vorfahren einer bestimmten Person ab) und Familienchroniken (erweitern die Tafeln um Dokumente und Fotos in gedruckter Form).

Nützlich sind neben den Matriken auch historische Zeitungen und Datenbanken genealogischer Vereinigungen (GenTeam, Familie Austria u. a.) sowie Archive (Österreichisches Staatsarchiv, Klosterarchive, Herrschaftsarchive etc.).

„Vor allem kleine Archive sind oft das Salz in der Suppe. So lassen sich nüchterne Daten aus Kirchenmatriken, wie Name, Datum, Herkunft oder Beruf, mit Infos aus grundherrschaftlichen Aufzeichnungen, wie Besitz, Not oder soziales Umfeld, würzen.“, Johann Hammer, Berufsgenealoge.

Was verraten meine Gene über meine Wurzeln?

Zeig mir deine Spucke, und ich sag dir, wer du bist? Autorin Maria Dorner wagt den DNA-Test.

Ich bin zu 70,8 Prozent Osteuropäerin, zu 25,2 Prozent Skandinavierin, zu 2,8 Prozent Italienerin – und 1,2 Prozent aschkenasische Jüdin mischen auch mit. Coole Sache, dieser 88-Euro-Gentest-to-Go (Kit online bestellen, Wattestäbchen in den Mund, Wangenabstrich machen, ins Röhrchen stecken, verschicken, auf Ergebnisse warten). Ein bisschen Spucke, und endlich weiß ich, wer ich wirklich bin – oder? „Das kommt immer darauf an, was Sie wissen wollen“, gibt sich Molekularbiologe Dr. Wallerstorfer schaumgebremster. „Genetisch sind wir Menschen ja zu mehr als 99 Prozent identisch, 50 Prozent unserer Gene teilen wir mit einer Banane, und irgendwann waren wir alle ein Fisch. Was genau sagt das jetzt über uns aus?“

Gut, das dämpft die Freude über die neu gewonnene Erkenntnis natürlich. Aber irgendwie muss eine DNA-Analyse, mit deren Hilfe sich Schurken fassen, Väter finden und potenzielle Krankheiten vorhersagen lassen, ja auch in Sachen Genealogie taugen – schließlich schießen Firmen wie MyHeritage oder 23andMe wie Schwammerl aus dem Boden.

„Ich kenne einen Engländer, der so herausgefunden hat, dass er von amerikanischen Indianern abstammt, die als Sklaven nach Europa kamen. Also ja, um tausende Jahre zurückzuschauen, um Dinge zu erfahren, die sich auf keinem Stammbaum mehr finden lassen, ist sie das beste Werkzeug, das wir haben“, räumt der Experte ein. „Schwierig wird es aber, wenn Sie kleinschichtige Verwandtschaft aufspüren wollen. Diese müsste ja auch einen Test beim selben Anbieter gemacht und die Daten dann auch freigegeben haben.“

Die Untersuchungsgrundlage der Laboranalyse sind Veränderungen im Erbgut, die verschiedene Bevölkerungen definieren. Werden bei einem Vergleich von zwei DNA-Profilen dieselben Mutationen entdeckt, so lässt sich erkennen, dass die Personen einen gemeinsamen Vorfahren haben. Wallerstorfer erklärt das anhand eines Buches, das tausendfach abgeschrieben und in alle Ecken der Welt verteilt wird. „Aufgrund der Rechtschreibfehler, die gemacht wurden, lassen sich die Wanderwege dann rekonstruieren.“

Das heißt aber auch, dass meine Abstammung nicht direkt gemessen wird, sondern das Ergebnis nur auf Treffern mit einer Gruppe von Menschen basiert, die in einer bestimmten Region lebt und deren genetische Besonderheiten in Datenbanken hinterlegt sind.

Schwierig. Vor allem weil es aus genetischer Sicht laut dem Molekularbiologen ja eigentlich gar keine Grenzen gibt: „Wir alle sind alle Mischungen!“ Herkunftslinien innerhalb Europas unterscheiden sich nur wenig, weil sich Nachbarländer durch den Genfluss angenähert haben. Und sogar die Einteilung nach Hautfarben sei fragwürdig. Warum? „Zwischen Schwarz und Weiß gibt es unendlich viele Schattierungen. Tatsächlich sind genetische Unterschiede zwischen Populationen dunkelhäutiger Menschen aus Afrika größer als etwa zwischen Nordeuropäern und Asiaten.“ Sein Fazit: „Für die Ahnenforschung sind DNA-Analysen sicher von Interesse – von Nutzen allerdings kaum.“

Dr. Daniel Wallerstorfer ist Gründer des österreichischen Genlabors Novogenia, das DNA-Analysen u. a. mit individuellen Sport- und Ernährungstipps anbietet.

Brückenschlag in die Gegenwart

Bild: Aelfleda Clackson

Drei Wege, um das Gewicht auf den Schultern noch einmal richtig zu spüren – und in Rückenwind zu verwandeln.

Familienaufstellung

Sie ist die bekannteste und zugleich umstrittenste Form der systemischen Therapie, bei der, unterschiedlichen Konzepten folgend, das familiäre Konstrukt eines Ratsuchenden durch Personen (oder vereinfacht durch Symbole) nachgestellt wird.

Die einen schätzen sie als wirkungsvolles Instrument, andere stoßen sich am spirituellen Beigeschmack. Dieser rührt aus der fehlenden Reglementierung, die es jedem ermöglicht, eine derartige Aufstellung anzubieten. Anders als die Bezeichnung „Psychotherapeut“ ist der Begriff „systemisch“ nämlich nicht geschützt.

In dieselbe Kerbe schlagen Kritiker, wenn sie Bernd Hellinger anführen. Der ehemalige katholische Priester machte das Verfahren in den 1980er- und 1990er-Jahren populär, indem er aus verschiedenen familienzentrierten Ansätzen eine eigene „Behandlungsmethode“ generierte und diese in groß inszenierten Shows an zum Teil psychisch kranken Menschen praktizierte – Heilsversprechen und dogmatische Deutungen inklusive.

Mag. Ulrike Schiesser, Wiener Psychotherapeutin und Beraterin der Bundesstelle für Sektenfragen, spricht von einer „manipulativen Art der Anwendung“, die nichts mit der eigentlichen Qualität der Methode zu tun hat: „Eine Aufstellung folgt immer den inneren Bildern des Fragestellers, der für sich selbst und ausgewählte Familienmitglieder Stellvertreter wählt und diese intuitiv zueinander positioniert. Seine gefühlte Realität wird äußerlich sichtbar gemacht, wodurch sich zwischen den Figuren eine Dynamik entwickelt, die dabei hilft, das Familiengeflecht zu visualisieren, Tabus, Blockaden oder Schmerzen ans Licht zu bringen und einen Lösungsprozess in Gang zu setzen.

Es geht um Anregungen, nicht um Wahrheitsfindung. Es gibt kein Richtig oder Falsch. So gesehen gibt eine Aufstellung methodisch viel her. Auch weil man durch das Einnehmen verschiedener Rollen die ganze Klaviatur an Gefühlen durchlebt. Da verändert sich etwas in einem.“

Ausbildung und Erfahrung des Anbieters sind entscheidend für die therapeutische Wirkung der Aufstellung. Schiesser empfiehlt, sich vorher folgende Fragen zu stellen:

Qualifikation: Hat der Anbieter einen psychotherapeutischen Hintergrund, oder ist es ein fachfremder Quereinsteiger mit einer beliebigen systemischen Zusatzausbildung?

Vor- und Nachbetreuung: Wird sie angeboten? Wenn ja, wie fundiert ist sie? Können Teilnehmer, die in eine Retraumatisierung fallen, aufgefangen werden?

Manipulation: Wie setzt der Aufsteller seine Macht ein? Lenkt oder verändert er Positionen sanft, hört er zu, hakt er nach? Oder wertet bzw. sagt er, wie es „wirklich“ ist?

Spiritualität: Wird die Sitzung als Beschwörungsritual oder Séance inszeniert? Stellt der Anbieter übersinnliche Kraft zur Schau? Dann bitte Hände weg!

Familienrekonstruktion

Die Methode nach Virginia Satir, die man auch „Mutter der Familientherapie“ nennt, ist eine erweiterte Form der Familienaufstellung. Ulrike Schiesser beschreibt sie als „intensive Selbsterfahrung“, die es ermöglicht, bedeutenden Bezugspersonen neu zu begegnen – mit dem Ziel der Versöhnung.

Unterschiede zur Familienaufstellung betreffen die Dauer (mehrtägig), die Anzahl der Teilnehmer und Therapeuten, die Stilmittel (psychodramatische Elemente) und die Ausgangssituation: „Die Teilnehmer kommen bereits mit konkretem Wissen über ihre Ahnen und einer klar formulierten Frage zum Seminar. Einzelne Szenen ihrer inneren Bilder oder bedeutende Ereignisse werden von der Gruppe reinszeniert und durch hilfreiche Dialoge ergänzt.“

Das kann etwa so ablaufen: Der Sohn, dessen hart erkämpfter Ausbildungsabschluss zu Hause stets ignoriert wurde, wird von seiner „Familie“ nachträglich mit einer Party überrascht. Die Tochter, seit jeher von einem latenten Gefühl des Unerwünschtseins begleitet, wird als „Baby“ von „Mama und Papa“ mit einer innigen Umarmung willkommen geheißen, und das erwachsene Kind darf seine ewig streitenden „Eltern“ mit anderen Augen als „junges Liebespaar“ erleben.

„Es geht um inneres Heilen. Darum, nährende neue Bilder zu erzeugen, die in den Alltag mitgenommen werden können“, so die Expertin. „Die Rekonstruktion ist für alle sehr anstrengend. Es wird geweint, gelacht, reflektiert – und der eigene, oft egozentrische Blick auf vorherige Generationen geschärft. Wenn ich eine Bergbäuerin spiele, von der ich weiß, dass sie zwölf Kinder durchgebracht hat, bekommt das Wort ‚Stärke‘ eine neue Bedeutung.“

Genosoziogramm

Die simple grafische Darstellung von Verwandtschaftsbeziehungen über die Generationen hinweg (man spricht vom Genogramm) war der französischen Psychoanalytikerin Anne Ancelin Schützenberger nicht gründlich genug. So begann sie, Verflechtungen der Generationen untereinander sichtbar zu machen, indem sie die Beziehungen in Bezug zu Gefühlen, Ereignissen und Erfahrungen setzte.

Im sogenannten Genosoziogramm werden u. a. Berufe, Erfolge, Niederlagen, Jahrestage oder Krankheiten vermerkt sowie wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische und kulturelle Ereignisse. Eine Rolle können auch das Arbeitsumfeld, die Stellung der Geschlechter, die Religion etc. spielen.

Für den Psychotherapeuten und Profi der Ahnenforschung Dr. Peter Kaiser ist es eine wirkungsvolle Vorgehensweise, die es ermöglicht, „die vielfältigen Informationen über die Familie, über ihre Geschichte und Strukturen, ihre Traditionen und Werte sowie Schicksale ihrer Mitglieder trotz ihrer Komplexität übersichtlich darzustellen“.

Buchtipp: Anne Ancelin Schützenberger: „Oh, meine Ahnen! Wie das Leben unserer Vorfahren in uns wiederkehrt“.